美媒视角下的中美AI路线之争,确实呈现出一幅 “实用主义”与“技术圣杯” 分野的图景。这反映了双方在技术愿景、发展模式和市场策略等方面的深刻差异。下面这个表格概括了它们的核心区别:

🇺🇸 美国的“技术圣杯”之路

美国在人工智能领域,特别是硅谷科技巨头,将通用人工智能(AGI) 视为必须抢占的“技术圣杯”。这意味着他们致力于开发能够达到甚至超越人类智能水平的人工通用智能。

巨额投入与宏大愿景:背后是巨额资金的投入和对能源的大量消耗。支持者认为AGI能带来“不可逾越的军事优势”,并助力攻克如癌症治疗、气候变化等全球性难题。

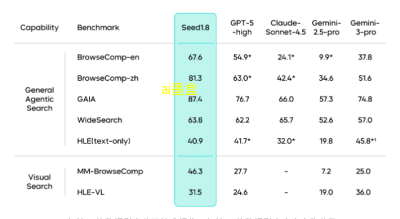

面临的现实挑战:尽管投入巨大,但AGI目前仍被视为一个“遥远的梦想”。例如,OpenAI的GPT-5的实际表现就未能达到一些用户的高预期。这也引发了人们对AGI技术成熟度以及该领域可能存在投资泡沫的担忧。

🇨🇳 中国的“实用主义”之路

与美国追逐AGI不同,中国的人工智能发展路径呈现出更强的实用主义色彩。

应用优先,赋能产业:中国AI发展的核心导向是 “面向应用” 。目标是打造实用、低成本的AI工具,以提高产业效率,并推动其市场化与全球化布局。这意味着技术需要快速在现实场景中产生价值。

深入多元场景:中国的AI模型已深入农业(如作物轮作建议)、制造业(如AI视觉质检)、服务业(如AI客服、智能政务)等诸多民生与产业领域。

政府引导与开源协同:中国构建了 “政府引导+市场协同” 的发展模式。从中央到地方政府,大多会将AI列为重点发展领域,通过政策支持、资源整合、场景开放等方式为技术落地搭建平台。同时,中国也更积极地拥抱开源AI模型(如华为、百度、阿里等企业都选择了开源路线),这降低了企业技术研发成本,使得更多中小科技企业能够围绕AI技术开展业务,形成了 “低成本、高普及” 的产业生态。

未来展望

中美AI的这两种发展路径,其差异和竞争可能会长期持续,并深刻影响全球科技产业的格局。

技术融合与相互借鉴:尽管路径不同,但双方很可能相互借鉴。美国科技界在AGI遭遇现实挑战后,已开始重新审视中国实用主义路线的合理性。例如,谷歌前首席执行官埃里克・施密特等人就指出,若美国一味执着于AGI,可能落后于更专注于使用现有技术的中国。反之,中国也在不断努力提升自身的基础研发和原始创新能力。

全球市场与治理规则之争:竞争的焦点还在于谁的技术能在世界其他地区得到最广泛的应用。中国凭借高性价比的产品和开源策略,其AI解决方案在东南亚、非洲、中东等地区吸引了大量用户。同时,双方也在积极影响全球人工智能治理标准的制定。美国试图在国际组织中阻击中国主导AI治理标准,而中国则倡导在联合国框架内进行治理,推动包容、普惠的AI治理范式。

开源与闭源的路径选择:这不仅是技术策略之争,也体现了发展理念的差异。美国的闭源策略利于保持技术领先和控制风险,但可能限制透明度和社区创新。中国的开源策略则更利于技术快速普及和生态构建,吸引全球开发者。哪种模式更能推动AI健康发展,尚无定论。

简单来说

中美AI的路线之争,是 “仰望星空” 与 “脚踏实地” 的差异,两者各有其价值和挑战。

未来,AGI若能实现,美国可能获得颠覆性优势;但在AGI实现之前,中国则有可能在将现有AI技术转化为实际应用和全球市场推广方面占据领先。理想的未来或许是两者能找到交汇点:技术在务实应用中迭代,同时不忘长远创新的追求。

发表评论 取消回复